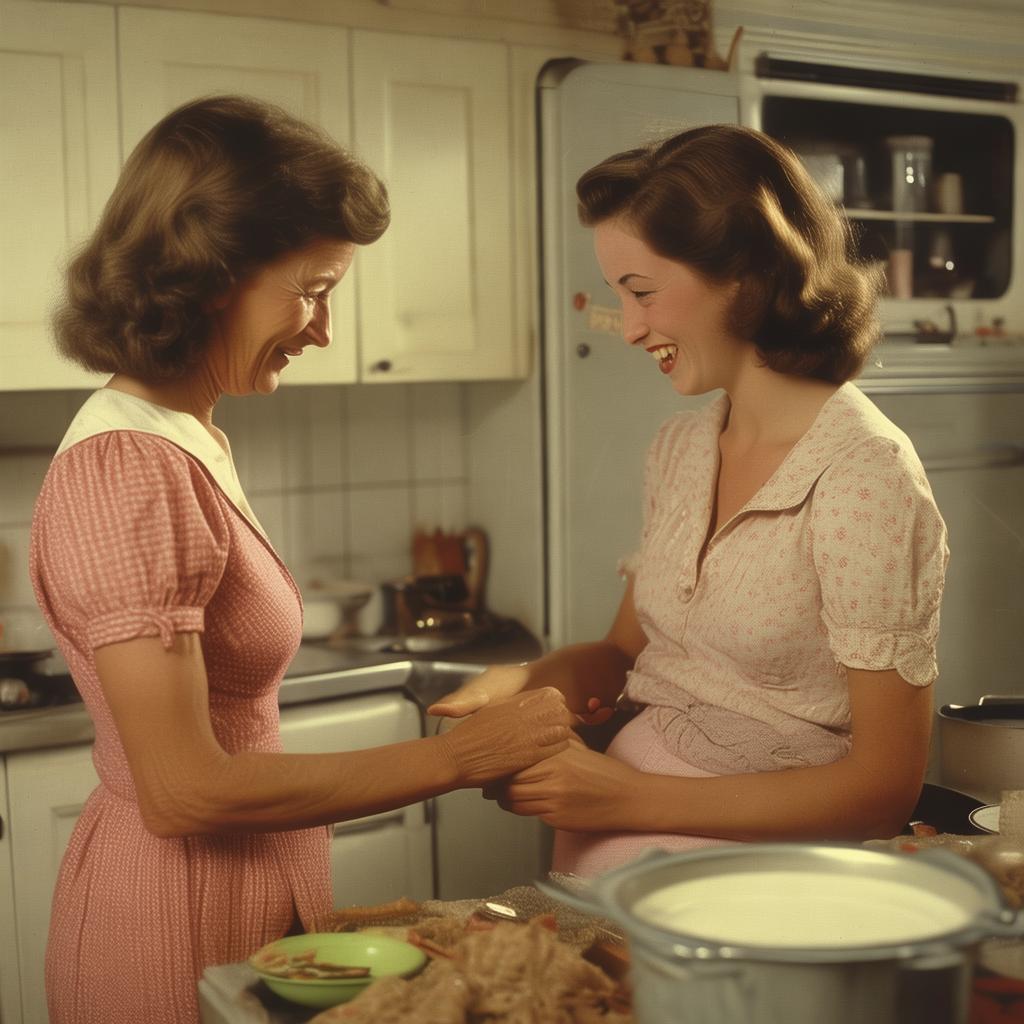

五六十年代的中国,婆媳关系是一个充满传统与变革交织的话题。在那个物质匮乏但家庭观念浓厚的年代,婆婆往往掌握着家庭的主导权,而媳妇则需恪守孝道与家务劳动。这种关系既体现了尊卑有序的传统伦理,也暗藏着代际矛盾与情感纠葛。今天,让我们走进那个没有洗衣机与外卖的年代,看看灶台边的两代女性如何演绎她们的人生故事。

五六十年代的婆媳矛盾主要源自哪些方面

那个年代的婆媳紧张关系,往往从新婚第一天的晨起时间就开始了。婆婆们大多坚持"多年媳妇熬成婆"的传统观念,认为管教媳妇是天经地义的事。我采访过的王奶奶回忆说:"我那会儿天不亮就得起床生火做饭,婆婆的绣花鞋底就是闹钟——稍晚些就会在房门上踢出响声。"而经济资源的掌控更是矛盾的焦点,当时城镇家庭多依靠婆婆掌握的粮票、布票等生活物资分配权,农村则是婆婆掌管着全家的口粮柜钥匙。

那些温暖人心的婆媳相处之道

不过并非所有故事都充满火药味。住在胡同里的李阿姨至今记得,三年困难时期,婆婆总是偷偷在她碗底埋个荷包蛋。那时候的婆媳之间,存在着一种无言的默契:寒冬腊月,媳妇会趁着婆婆睡下后,偷偷把她的棉袄里子拆开续进新棉花;婆婆则在媳妇回娘家时,悄悄在她包袱里塞上半斤珍贵的白砂糖。这种相濡以沫的温情,往往建立在对共同艰难的体谅之上。

时代变革中的关系转变

随着妇女扫盲运动和就业机会增多,媳妇们开始有了新的底气。1958年街道办起的托儿所,让年轻妈妈们能走出家门工作。纺织厂女工张美凤的故事就很典型:当她第一次把工资袋交给婆婆时,老人家的手明显抖了一下——这个动作象征着经济权杖的悄然易主。当然,转变并非一蹴而就,很多婆婆开始学着用"工人阶级觉悟"来重新理解媳妇的独立性。

那些流传至今的治家格言

"前十年看婆,后十年看媳"这句老话,在五六十年代被赋予了新意。居委会调解主任赵大姐最擅长用新旧结合的方式化解矛盾:"现在新社会了,咱们要把'多年的媳妇熬成婆'改成'多年的婆媳处成母女'。"而"当面教子,背后教媳"的智慧,也让很多家庭找到了相处之道的平衡点。这些朴素的处世哲学,至今仍在许多家庭的客厅墙上以书法作品的形式悬挂着。

特殊年代的特殊情感

在最困难的年代,婆媳关系往往会超越传统框架。1960年的一个冬夜,怀孕的媳妇把最后半碗糊糊让给生病的婆婆,而婆婆转手就喂给了家里唯一的下蛋母鸡——因为那是全家的"银行"。这种充满悲壮色彩的相互牺牲,塑造了特殊的情感联结。正如现在七十多岁的刘奶奶所说:"我们那会儿的婆媳,说是冤家,其实是过命的交情。"或许正是这些共同度过的艰难岁月,让很多当年的媳妇在成为婆婆后,选择了与过去和解。